あなたは感情を抑えている。出し切っていない。 じぶんでもそう思ってるし、実際メンターにもそう言われてきた。

「嬉しかった」「助かったよ」「ありがとう」──プラスの気持ちは日常的に相手に伝えられている。 そしてコーチングを学ぶ中で、仲間に「悲しかった」「辛かった」「キツかったんだ」──そんな、ずっと言えなかったけど言いたかったことを聞いてもらって、すごく安心した。心が安定した。

その時々に感じた感情を伝えるようにしてきたつもり。でも、なんだかまだ違う。 感情が解放された感じがしない。相も変わらず、我慢している感覚が居残り続けている。今さらながら気が付いた。

- じぶんをまだまだ抑えている

- 物分かりがいいように、話を相手に合わせてる

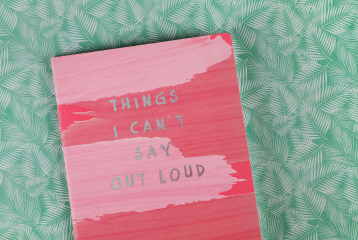

- じぶんの主張をその場で出し切らず、喉元でとめたり、打ち切ったりする

「私の話は聞いてもらえない」──源家族で刷り込まれた感覚。 昔『夫源病』という本が話題になったけれど、私の場合は『親源病』。

つまり、「言いたいことを言う」ことに、自主規制をかけている。 でも、言いたいことを周りを気にせず言えたら、感情も同時に解放されていくんじゃない? ふと、そう思った。

親源病のせいでうまく主張できなくて、友人との間や社会に出てから人間関係で悩んだ。 「わたしはうまく主張できない」「言い方が下手だ」「みんなに合わせているのになぜ気遣いを分かってくれないんだろう」── いつもじぶんを異分子に感じて、気持ちを分かち合えないと感じて傷付いていた。

傷付くから、いっそう周りに合わせるようになった。 本当に頑張ってきた。けれど、その努力が良い人間関係に発展しないから、じぶんの努力を認められなくて、どんどん卑下していった。

自省と自己否定に立ち続けていたから、「主張なき我慢」をどんどん強化していたんだと思う。

そうやって自分責めを続けていると、自分にも相手にも鈍感になっていく。 「とくん」と刺さるような感情には気付いているのに、「人に合わせる」という行動の「結果(我慢の強化)」を感じられなかった。

そして、じぶん自身を認めない代わりに、他者に認めてもらおうとすることに擦り替わっていった。

私の場合の我慢って、結局「シンプルな自己主張」だったんだ。 ただふつうに、自分の思ったことを言いたいだけ。 それも、私に関わる「私 matter」で話したい。

「こうだと思った」「こう願った」──その場で言いたい。

源家族では、自己主張が自由にできなくて、受け入れてもらえなかった。 父によく言われた、「よーゆーわ」って。

大嫌いな言葉。バカにされて、足元で追い払われる感じがした。

さっき冷静に、大人の今の私でそのシーンをスクリーンに再上映してみた。 子どもの私が「私は~だと思う」と言っている。 家族で囲んだ夕飯の食卓か、そんな場面。 父に向かって言ったのかは分からないけれど、私が発したら、父が「子どものくせに、よーゆーわ」と言ったと思う。

父は軽口を言うとき、よく大阪弁を使った。 今こうしてスクリーンに映し出したシーンを眺めてみると、もしかしたら父にとっては軽い冗談だったのかもしれないな、なんて感覚が湧いてきた。

でも、日頃から私たちは父の機嫌と気まぐれに強引に左右され、顔色を伺って暮らしていた。 だから、そういう父の軽口を冗談交じりだと受け止められなかったとしても、それは当然だ。 私は子どもだったんだから。

あ、そっか。

結局、我慢していると、その人の発した言葉の意図を正確に感じることはできない。 子どもだったら、尚のこと。

感情と自己主張を別ものとして切り離して考えていた。 私は感情が先に立つ。それをじぶんの自己表現として、とても大事にしている。 ただその感情の出どころを、相手の言葉や態度から湧いたものと見なしていて、そもそもの、じぶんの意識下の状態とつなげていなかった。

私のするべきこと。 それは、私の感情が湧いて、内側から発してきたその言葉を、私の体で表現してあげるだけだ。

※コメントは最大500文字、2回まで送信できます